“挖呀挖”,年轻人为何钟爱“打野”?

新即墨

2024年05月14日

新即墨2024年05月14日04版面

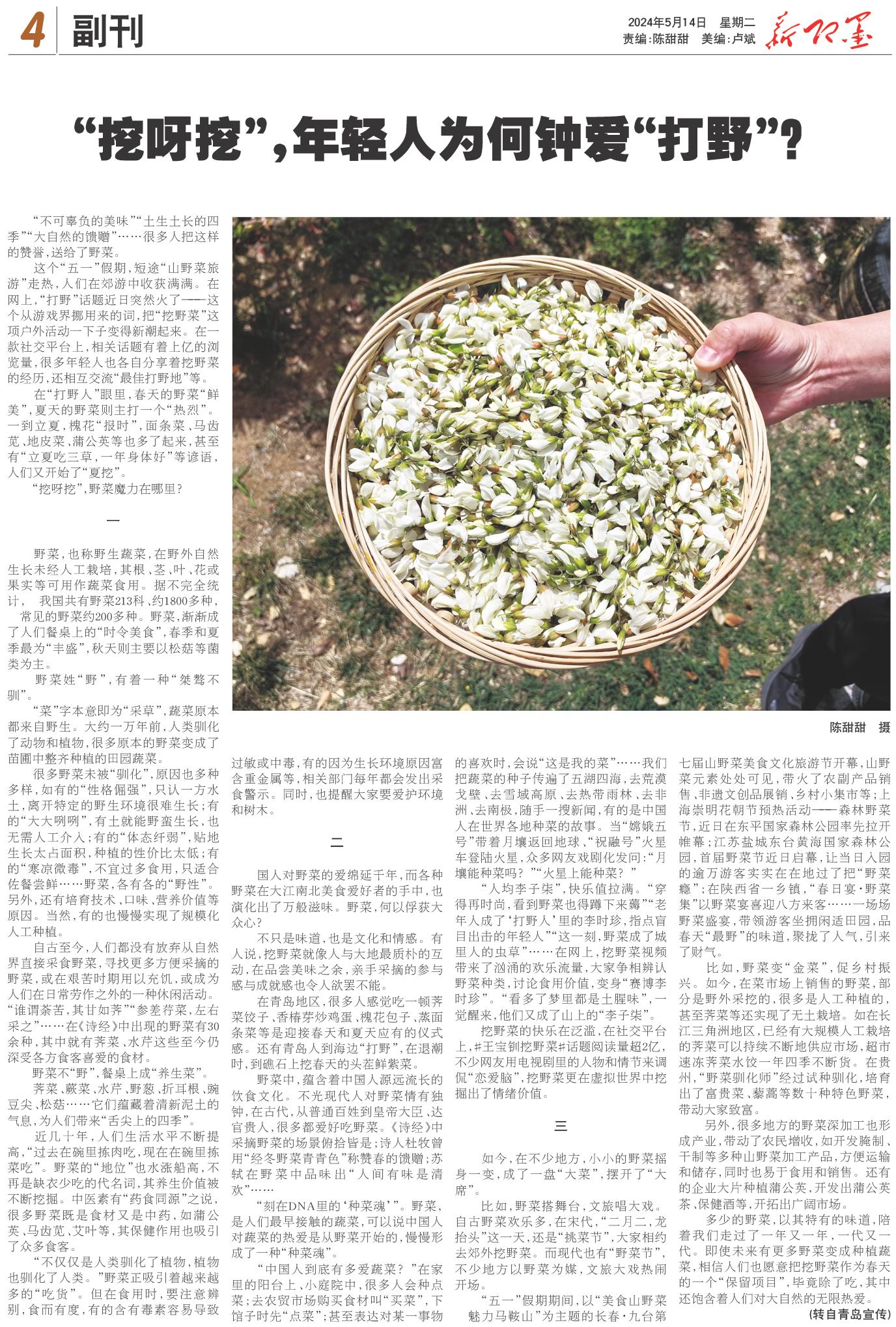

陈甜甜 摄

“不可辜负的美味”“土生土长的四季”“大自然的馈赠”……很多人把这样的赞誉,送给了野菜。

这个“五一”假期,短途“山野菜旅游”走热,人们在郊游中收获满满。在网上,“打野”话题近日突然火了——这个从游戏界挪用来的词,把“挖野菜”这项户外活动一下子变得新潮起来。在一款社交平台上,相关话题有着上亿的浏览量,很多年轻人也各自分享着挖野菜的经历,还相互交流“最佳打野地”等。

在“打野人”眼里,春天的野菜“鲜美”,夏天的野菜则主打一个“热烈”。一到立夏,槐花“报时”,面条菜、马齿苋、地皮菜、蒲公英等也多了起来,甚至有“立夏吃三草,一年身体好”等谚语,人们又开始了“夏挖”。

“挖呀挖”,野菜魔力在哪里?

一

野菜,也称野生蔬菜,在野外自然生长未经人工栽培,其根、茎、叶、花或果实等可用作蔬菜食用。据不完全统计, 我国共有野菜213科、约1800多种, 常见的野菜约200多种。野菜,渐渐成了人们餐桌上的“时令美食”,春季和夏季最为“丰盛”,秋天则主要以松菇等菌类为主。

野菜姓“野”,有着一种“桀骜不驯”。

“菜”字本意即为“采草”,蔬菜原本都来自野生。大约一万年前,人类驯化了动物和植物,很多原本的野菜变成了苗圃中整齐种植的田园蔬菜。

很多野菜未被“驯化”,原因也多种多样,如有的“性格倔强”,只认一方水土,离开特定的野生环境很难生长;有的“大大咧咧”,有土就能野蛮生长,也无需人工介入;有的“体态纤弱”,贴地生长太占面积,种植的性价比太低;有的“寒凉微毒”,不宜过多食用,只适合佐餐尝鲜……野菜,各有各的“野性”。另外,还有培育技术、口味、营养价值等原因。当然,有的也慢慢实现了规模化人工种植。

自古至今,人们都没有放弃从自然界直接采食野菜,寻找更多方便采摘的野菜,或在艰苦时期用以充饥,或成为人们在日常劳作之外的一种休闲活动。“谁谓荼苦,其甘如荠”“参差荇菜,左右采之”……在《诗经》中出现的野菜有30余种,其中就有荠菜、水芹这些至今仍深受各方食客喜爱的食材。

野菜不“野”,餐桌上成“养生菜”。

荠菜、蕨菜、水芹、野葱、折耳根、豌豆尖、松菇……它们蕴藏着清新泥土的气息,为人们带来“舌尖上的四季”。

近几十年,人们生活水平不断提高,“过去在碗里拣肉吃,现在在碗里拣菜吃”。野菜的“地位”也水涨船高,不再是缺衣少吃的代名词,其养生价值被不断挖掘。中医素有“药食同源”之说,很多野菜既是食材又是中药,如蒲公英、马齿苋、艾叶等,其保健作用也吸引了众多食客。

“不仅仅是人类驯化了植物,植物也驯化了人类。”野菜正吸引着越来越多的“吃货”。但在食用时,要注意辨别,食而有度,有的含有毒素容易导致过敏或中毒,有的因为生长环境原因富含重金属等,相关部门每年都会发出采食警示。同时,也提醒大家要爱护环境和树木。

二

国人对野菜的爱绵延千年,而各种野菜在大江南北美食爱好者的手中,也演化出了万般滋味。野菜,何以俘获大众心?

不只是味道,也是文化和情感。有人说,挖野菜就像人与大地最质朴的互动,在品尝美味之余,亲手采摘的参与感与成就感也令人欲罢不能。

在青岛地区,很多人感觉吃一顿荠菜饺子、香椿芽炒鸡蛋、槐花包子、蒸面条菜等是迎接春天和夏天应有的仪式感。还有青岛人到海边“打野”,在退潮时,到礁石上挖春天的头茬鲜紫菜。

野菜中,蕴含着中国人源远流长的饮食文化。不光现代人对野菜情有独钟,在古代,从普通百姓到皇帝大臣、达官贵人,很多都爱好吃野菜。《诗经》中采摘野菜的场景俯拾皆是;诗人杜牧曾用“经冬野菜青青色”称赞春的馈赠;苏轼在野菜中品味出“人间有味是清欢”……

“刻在DNA里的‘种菜魂’”。野菜,是人们最早接触的蔬菜,可以说中国人对蔬菜的热爱是从野菜开始的,慢慢形成了一种“种菜魂”。

“中国人到底有多爱蔬菜?”在家里的阳台上、小庭院中,很多人会种点菜;去农贸市场购买食材叫“买菜”,下馆子时先“点菜”;甚至表达对某一事物的喜欢时,会说“这是我的菜”……我们把蔬菜的种子传遍了五湖四海,去荒漠戈壁、去雪域高原、去热带雨林、去非洲、去南极,随手一搜新闻,有的是中国人在世界各地种菜的故事。当“嫦娥五号”带着月壤返回地球、“祝融号”火星车登陆火星,众多网友戏剧化发问:“月壤能种菜吗?”“火星上能种菜?”

“人均李子柒”,快乐值拉满。“穿得再时尚,看到野菜也得蹲下来薅”“老年人成了‘打野人’里的李时珍,指点盲目出击的年轻人”“这一刻,野菜成了城里人的虫草”……在网上,挖野菜视频带来了汹涌的欢乐流量,大家争相辨认野菜种类,讨论食用价值,变身“赛博李时珍”。“看多了梦里都是土腥味”,一觉醒来,他们又成了山上的“李子柒”。

挖野菜的快乐在泛滥,在社交平台上,#王宝钏挖野菜#话题阅读量超2亿,不少网友用电视剧里的人物和情节来调侃“恋爱脑”,挖野菜更在虚拟世界中挖掘出了情绪价值。

三

如今,在不少地方,小小的野菜摇身一变,成了一盘“大菜”,摆开了“大席”。

比如,野菜搭舞台,文旅唱大戏。自古野菜欢乐多,在宋代,“二月二,龙抬头”这一天,还是“挑菜节”,大家相约去郊外挖野菜。而现代也有“野菜节”,不少地方以野菜为媒,文旅大戏热闹开场。

“五一”假期期间,以“美食山野菜 魅力马鞍山”为主题的长春·九台第七届山野菜美食文化旅游节开幕,山野菜元素处处可见,带火了农副产品销售、非遗文创品展销、乡村小集市等;上海崇明花朝节预热活动——森林野菜节,近日在东平国家森林公园率先拉开帷幕;江苏盐城东台黄海国家森林公园,首届野菜节近日启幕,让当日入园的逾万游客实实在在地过了把“野菜瘾”;在陕西省一乡镇,“春日宴·野菜集”以野菜宴喜迎八方来客……一场场野菜盛宴,带领游客坐拥闲适田园,品春天“最野”的味道,聚拢了人气,引来了财气。

比如,野菜变“金菜”,促乡村振兴。如今,在菜市场上销售的野菜,部分是野外采挖的,很多是人工种植的,甚至荠菜等还实现了无土栽培。如在长江三角洲地区,已经有大规模人工栽培的荠菜可以持续不断地供应市场,超市速冻荠菜水饺一年四季不断货。在贵州,“野菜驯化师”经过试种驯化,培育出了富贵菜、藜蒿等数十种特色野菜,带动大家致富。

另外,很多地方的野菜深加工也形成产业,带动了农民增收,如开发腌制、干制等多种山野菜加工产品,方便运输和储存,同时也易于食用和销售。还有的企业大片种植蒲公英,开发出蒲公英茶、保健酒等,开拓出广阔市场。

多少的野菜,以其特有的味道,陪着我们走过了一年又一年,一代又一代。即使未来有更多野菜变成种植蔬菜,相信人们也愿意把挖野菜作为春天的一个“保留项目”,毕竟除了吃,其中还饱含着人们对大自然的无限热爱。

(转自青岛宣传)