你有多久没好好读一本书了?

新即墨

2023年11月28日

新即墨2023年11月28日04版面

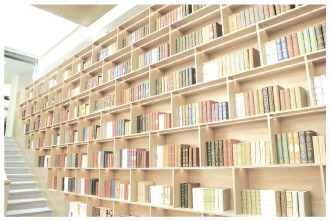

“国家一级图书馆”即墨区图书馆拥有馆藏图书35万余册。

即墨区图书馆为市民营造良好的阅读环境。

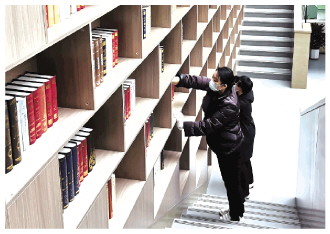

即墨新华书店内亲子共享阅读时光。(胡明明 摄)

网上有个热门话题:你上次读完一本书是什么时候?

“想不起来了”“好像是大学时候吧”“上次读书还是在上次”“上次读完的那本书叫《语文》”……

当下,越来越多人发现,自己很难捧起一本书、读完一本书。

甚至有人得了“读书焦虑症”——面对海量书籍,不知道读啥;买书痛快,看书痛苦;读书的flag,立了倒,倒了立;打开一本书,读了几行就犯困……

在线上,很多网友纷纷“求解”——“有什么好书推荐”“如何培养阅读习惯”“怎样爱上阅读”……话题“读书”点击量超千亿次。

在线下,不少城市通过办书展、举办阅读大会,打造阅读场景,营造阅读氛围。

11月9日,第二届青岛市全民阅读大会暨书香青岛阅读季拉开帷幕,主题是“深化全民阅读 建设书香青岛”,百项千场全民阅读活动陆续展开。

自2005年青岛首届图书文化节开幕,青岛已连续19年组织开展全民阅读活动,图书文化节逐步提升为全民阅读季、全民阅读工程。

在信息大爆炸、生活快节奏的今天,我们为什么依然需要阅读?又该怎样更好地阅读?

一

信息触手可及,还用读书?

在这个资讯碎片化、超载化的时代,不少人调侃,阅读似乎成了比较低效的信息获取方式。

现如今,一部手机知天下。今天有啥新鲜事?热搜时刻为你更新。有啥问题难解决?百度随时给你答案。想学一些新知识?慕课视频应有尽有。想读一些好文章?微信推文目不暇接……如此便捷的操作、如此多样的选择,信息触手可及,我们为啥还需要读书?

文字的魅力是无可替代的。文字无声,内里却涌动着作家最炽烈、最深沉的情感,体现着他对人生、社会的思考。比如朱利安·巴恩斯形容心碎:“心碎的时候,就跟木材裂开一样,顺着纹路自上而下完全开裂。”比如斯蒂芬·茨威格形容暗恋:“我仿佛是你口袋里的怀表,绷紧着发条,而你却感觉不到。”这些文字鲜活、细腻、有生命力,能引人共情、思考。再如刘慈欣的小说《三体》,结构宏大、思想深邃,令人叹为观止。目前相关影视作品,都难以还原小说的意境。又如很多武侠迷,假如不看原作只看影视剧的话,永远无法想象“凌波微步”的飘逸和“小李飞刀”的霸气。

读好书就是和许多高尚的人对话。正如钱穆所说,“在书中可碰到很多人,这些人的人生境界高、情味深,好做你的榜样”“我们都是普通人,但在书中遇见的人可不同,他们是由千百万人中选出,又经得起长时间的考验而保留到今日”。读哲学,孔子告诉我们,“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”;读历史,司马迁告诉我们,“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”;读文学,路遥告诉我们,“即使最平凡的人,也得要为他那个世界的存在而战斗”。读一本好书,就是来一场深切的对话,来一场对灵魂的洗礼。

阅读是一座随身携带的“小型避难所”。畅销书《被讨厌的勇气》的作者岸见一郎,曾因心肌梗死终日卧床,觉得人生破败不堪。后来,他开始阅读各种书籍,获得了内心平和,重拾了生活信心。湘妹子梁艺22岁时全身瘫痪,她阅读同样坐在轮椅上的作家史铁生的作品,并与史铁生见面,受到很大鼓舞,重新振作起来,成为“中国第一位轮椅上的主播”。阅读,能随时随地提供温暖,让你找到前行的力量。

二

读啥不是读,还有“鄙视链”?

按说,读书是个人的事,每个人因需求、兴趣不同而阅读不同的书。但现在网上流传着几条“阅读鄙视链”,这是咋回事?

比如,内容上,有人觉得读经典文学比读通俗文学高级。

“人这一辈子阅读时间有限,要读就读经典名著。”一些人这样说。这条“鄙视链”还有细化版,大致是:读哲学的鄙视读历史的,读历史的鄙视读文学的,读文学的鄙视读实用书的,读实用书的鄙视读网络小说的。

对于这个“鄙视链”,我们自然当不得真。正所谓开卷有益,阅读的世界里,阳春白雪和下里巴人是可以并存的。正如网友所说:“不同作品的功能是不同的,每个人读书的需要、喜好和对书的理解也可以不同。情绪低落的时候,看不下文学名著,读点鸡汤文学给自己鼓鼓劲儿又有什么可鄙视的呢?我们读书其实是为了向内自省,把看别人的目光收回来多多审视自己,非要说出个高低贵贱,反而曲解了读书的意义。”

再如,形态上,有人觉得“纸阅读”比“屏阅读”高级。

“纸质书比电子书有质感、有书香”,这类说法是不是挺耳熟?甚至还有人说,读繁体竖版书比读简体横版书高级,读纸质书比读电子书高级,读电子书比听电子书高级。

其实,从甲骨、青铜器,到竹简、丝帛、纸片,再到电子阅读器、听书软件……文字的载体已经发生了许多变化。有人喜欢书籍摆满书架的阅读氛围,有人喜欢一个阅读器装满千百本读物的便携,有人喜欢边运动边听书边护眼的一举多得,没有谁高谁低,适合自己的就是最好的。

有关调查显示,2022年我国成年人图书阅读率为59.8%,数字化阅读方式的接触率为80.1%。可见,“屏阅读”越来越受欢迎。

又如,时长上,有人觉得“大块阅读”比“碎片阅读”高级。

在有些人看来,拿出大块时间去阅读,才是抵消焦虑的最好解药。能拿出大块时间阅读固然好,只是现实中,人们各有各的忙碌,于是,很多人便用碎片时间阅读。

碎片时间阅读,并不一定等于碎片化阅读。可以根据实际条件,把“微阅读”“浅阅读”“深阅读”搭配好。例如,考上清华大学研究生的消防员黎尧,就是高效利用碎片时间的读书达人。出操后的20分钟、交班后的40分钟、熄灯前的一个半小时,都被他利用起来了。

三

读就是了,还要“窍门”?

关于阅读,古人这样说:“世上几百年旧家,无非积德;天下第一件好事,还是读书。”有的人也明白阅读是好事,但就是没法爱上阅读。也有的面对浩如烟海的书籍,不知该如何下手。那么,有没有什么阅读的“窍门”呢?其实,很多名家学者都有总结过心得体会。

“阅读”“悦读”“越读”。毛姆说,“你最好还是随你自己的兴趣来读”“读书必须是一种享受”。有调查显示,超过一半的人卡在“读不下去又不甘心放弃”的瓶颈中。一次次硬着头皮读,反而一点点透支了我们的读书热情。比如,一般观点认为,名著是无论如何要读一读的,可不少读者真去读时,却发现有的并不好读,想要读完,很需要毅力。兴趣是最好的老师。只有从阅读中真正感受到快乐,才能形成阅读习惯。

“三余”“三上”“三到”。现代社会节奏快、压力大,很多人感慨没时间读书。三国时的董遇说,可用“三余”时间来读:“冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者时之余也。”欧阳修总结自己的读书时光是:“马上、枕上、厕上。”为了让读书更高效,朱熹还提出了“三到法”——心到、眼到、口到。到了近代,又有学者增加了“手到”和“脑到”,变成了“五到”。如此一来,有限的时间内,读书就有更大收获。

“鸟瞰”“解剖”“会通”。具体到如何读一本书,梁启超说要把握三个步骤。一是“鸟瞰”,粗略了解,明确脉络,对全书有个简明了解。二是“解剖”,仔细研读,重点剖析,抓住精髓,记住所得。三是“会通”,融会贯通,由内到外,由此及彼,将书全面了解。做到这三步,就能将书里的知识吃透、消化,为我所用。

有人说:“在读书这件事上,一万个借口也仍然是借口。”不读书才需要借口,读书根本不需要理由。拿起身边的书,读起来吧。 (转自青岛宣传)