【我的抗战】(一)信仰的历程:

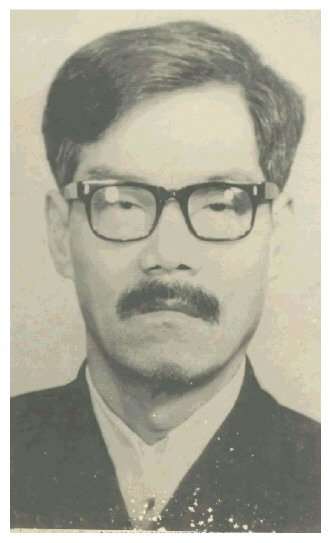

从心向共产主义到投身党组织工作——袁超

新即墨

作者:

新闻 时间:2025年07月31日 来源:新即墨

袁超(1919.07-1998.04)

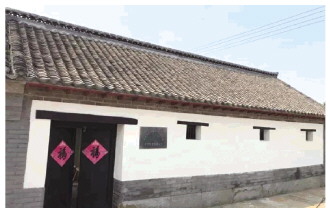

袁家屯党支部旧址。

编者按:

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,本报开设《我的抗战》专栏,主要收录即墨抗战时期当事人或见证人对自己亲身经历的革命斗争生活的回忆文章。让我们一起重温那段峥嵘岁月,汇聚蓬勃伟力,传承和弘扬抗战精神,在新的历史时期为国家繁荣、民族复兴贡献力量。

我生于1919年7月(农历),出身中农,毕业于县立(原长直)第三完小。幼年时常听父亲说起北伐军(当时称南军)所到的地方均免除税收与租息,因为我的父祖及以前几代都是农民,所以极盼望官府能体谅劳动人民的痛苦。后来读私塾时,受孟子“省刑罚、薄税敛”“民为贵、君为轻”论点的启发,略知一点从政者应有的要义。九一八事变后,东北三省沦陷,辽宁大学学生流亡团到关内开展抗日救国宣传。他们到我所在的学校演讲宣传时痛哭流涕,捶胸顿足,阐述亡国之痛,当亡奴之苦,使我幼小的心灵大受感动。加以读了孙中山的三民主义课本,逐渐有了粗略的民族意识、国家观念和中华民族自豪感,仇视帝国主义的爱国思想深入脑中,由此产生了献身于救国事业的想法。尤其是在学校生活中,同学间贫富不均比较明显,我开始产生愤世不公的念头。后来这批学生要到县城宣传时,校长徐中周说:“城里来电话,说这批人是共产党,拒绝他们进城。”当时(1931—1932年)报纸上不时出现上海破获共产党机关的报道,共产党令我感到神秘。我从文字上反复理解“共产”的含义,内心极向往共产党。

之前,我经常与徐政权(又名徐达三、徐坚如,大信街道袁家屯村人)写信交流,了解他宣传的一些思想。1933年底,徐政权同志回家时,我进一步与之交谈,听他讲解国际国内形势及救国救民的道理。他告诉我真正救国救民的是共产主义与共产党。这样,我思想上更加仰慕共产主义,并提出一些不明白的问题多次与之进行深细的谈论。他多次宣传讲解苏区的情况与制度,如:平分土地、红军中的团长士兵相互称同志等给我的印象最深,还特别宣传了苏联的情况及共产国际与中国共产党的关系等。由此,我仰望理想的新社会,愿意为之实现积极参加工作。

1934年2月间,徐政权介绍我加入共产主义青年团。同时,介绍徐正福、袁世清(化名永山,退休于枣庄煤矿)加入中国共产党,随即成立小组。由于人少,实行党员、团员混合编组,我当选为小组长。后来,我又介绍袁毓江、徐兴华、孙友诰入党,并成立支部,我任支部书记。

1934年秋,从北平来了王毓光(又名魏思文、王振兴)、杨慎仙(女,又名黄秀芝)两名同志。王毓光在下普东村开设一处爱民诊所,以行医为掩护开展工作。杨慎仙在袁家屯办起一所小学,动员一些思想上拥护共产党的群众将他们的子女送去上学,以该学校作为开会及活动的掩护场所。后来在该小学上学的学生有不少人参加革命,一部分成为干部。如我的侄子袁渤(袁淑明第三子,1942年参加革命,1945年入伍。先后在胶东军区、南海独立一团任职,曾任江苏省军区连云港警备区副政委,参加过胶东解放、长山列岛解放战役,1981年离休。)、九江机械厂干部孙友晓等。

由于工作积极,经组织考核,1934年8月,我由团员转为共产党员。1934年冬季,王毓光、徐政权、杨慎仙三名同志离开即墨前,将普东村王玉田、孙志温、王作传、王作松、王作书等组成的普东支部与袁家屯支部组合成区委(中共即墨第七区委员会),由我任书记,王作传、王玉田、孙志温任委员,并宣布徐政权与杨慎仙调离即墨,我们以后的工作由王毓光领导。

相关链接:

袁超,原名袁淑耀,1919年7月出生,即墨袁家屯人。1934年2月加入中国共产主义青年团,8月加入中国共产党,是当时即墨最年轻的共产党员。抗日战争时期,曾任高昌平三县边区书记,南海特委常委、民运部长,五总队政治处主任,胶东区南海行政联合办事处主任,胶济铁路胶东区工委书记兼办事处主任等职。解放战争时期,历任东海地委副书记、胶东区独立第五师政治部主任、胶东荣军总校政治部主任、华东野战军一〇四师政治部副主任、华东海军学校第一大队政委等职。全国解放后,历任华东海军后勤政治部副主任;海军联合学校四分校政委;海军后勤学校政委;炮兵学校副政委;上海市打捞局副局长;工交党校副校长等职。1985年12月离休。1998年4月22日在上海病逝。

此文是1984年9月13日袁超给即墨县委党史资料征集研究委员会的来信,讲述他当年接受共产主义思想的过程。

(区委党史研究中心供稿)