正月里的“最强气氛组”,非它莫属

新即墨

2025年02月14日

新即墨2025年02月14日04版面

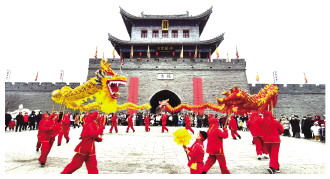

各类年俗活动,总少不了舞龙。徐志新 摄

舞者挥槌如电、踏步如雷,72槌连环击打如惊涛拍岸,蛇步舞姿又似游龙穿梭,“新晋顶流”英歌舞火了;鼓乐声中,沟崖高跷的舞者上下翻飞,“高腿子”和“叠三层”的惊险表演引人入胜;“形变龙不停,龙走套路生”的孙家下庄舞龙,脚下生风,气势如虹……

正月正,闹新春,怎么能少了传统舞蹈这个“最强气氛组”?人们击拍和韵,一同在这歌舞欢腾中“闹一闹”,这节日才够畅快!

一

舞龙翻转、秧歌欢腾、高跷踏响,千年不息的鼓点与身姿,在灵动中勾勒出中华民族悠久灿烂文化的传承有序。非遗传统舞蹈,有如一条隐形的丝线,串联起历史的温度、地域的棱角与集体的共鸣。

舞动的“活化石”,用肢体演艺“文明密码”。

从青海上孙家寨出土的“舞蹈纹彩陶盆”,到敦煌壁画中飞天的飘逸身姿,传统舞蹈的萌芽可追溯至先民祭祀、狩猎与劳作的肢体模仿。

在青岛,秧歌中的“跑旱船”,模仿渔民劳作;即墨田横祭海节上的舞龙,也与海洋文化息息相关;浦里花棍表演者24人,代表着24节气……一步一舞,不仅是生活的延伸,也是社会风貌和文化的镜像表达。传统舞蹈把旧时记忆,转化为可观可感的艺术表达,生动描绘出“活”的历史。

律动的方言,“一方水土一方舞”。

传统舞蹈之所以能“圈粉”无数,一个重要原因就在于其独特性,服饰、动作、音乐皆源于当地的特色,形成别具一格的“身体方言”——

英歌舞刚劲有力,节奏鲜明,充满力量感,体现了潮汕人尚武的精神传统;鱼灯表演,舞姿灵动而优美,蕴含浓郁的江南风情。哪怕是同种非遗传统舞蹈,也会因地理文化差异,而生出不同的气质,比如同为“狮舞”,南狮灵巧默契、夸张浪漫,北狮腾踏跳跃、威武雄壮。可以说,传统舞蹈是自然环境、生产实践、生活方式共同孕育出的“花”。

集体的仪式,在歌舞中传递认同。

最初多服务于祭祀、祈雨、驱疫等仪式的舞蹈,随着社会的发展,逐渐融入婚丧嫁娶、丰收庆典等生活场景,成为凝聚族群认同的纽带。

传统舞蹈大多是“集体表达”,需要通力合作。拥有160多年历史的崂山孙家下庄舞龙,首先要以扎、裱、绘、粘、装五大工序制作龙,再以精巧的构思编排舞步,动作难度大、技巧性强,靠的是村民的心有灵犀。平度的“扛阁”舞蹈,以“人上叠人”的方式将两人上下连为一体,默契配合方能演绎出这“真真假假”玄妙之美。

二

秦淮河畔浮灯阵,敦煌月下飞天绡,岭南醒狮踏鼓跃,漠北秧歌破寒潮……千般舞姿皆成画,万种喧嚣各有情,舞不尽人间好时节。

以形表神,尽展东方美学。

传统舞蹈讲究“形神兼备,以意领形”。通过舞者身体的姿态、步伐、手势等动作,配合音乐的节奏,创造出富有美感的舞蹈语言。

折扇翻飞如行云流水,胶州秧歌男刚女柔,体现“圆融”之美;武术与舞蹈交融的英歌舞,在刚柔并济中传递侠义精神;陕北安塞腰鼓震天动地,击打出黄土高原千年沉积的苍劲之感……传统舞蹈的美学逻辑与书法、绘画同源,皆是东方写意精神的延伸。

以舞寄情,尽诉千年情怀。

舞蹈将难以言说的集体情感,转化为可感知的肢体符号,是历史的凝练,是智慧的结晶,也是情感的表达。透过那些或奔放或温婉或欢快的舞姿,我们寻味一方地域特色,体会蓬勃的生命活力,感受传统孝悌礼义的朴实隽永,看到人们对美好生活的希冀与渴望……这些别具一格的文化体验、扣人心弦的情感共鸣交织激荡,以绝佳的“现场感”实现不断“破圈”的传播。

以动显闹,尽显节日氛围。

正月“闹红火”,踩着高跷扭舞步,希望新年“步步高升”和“攀登高峰”;元宵舞鱼灯,祈求“富贵有余”“年年有余”;中秋花鼓舞,旋转跳跃间,传递“月圆人圆”的美好…… 不仅寓意美好,舞者们的绚丽服饰、激昂律动的古典旋律、富有感染力的舞姿,都将节日氛围推向更热烈的高潮。

传统节日舞蹈往往打破“观者”与“演者”的界限——陕北转九曲,千人持灯蜿蜒如龙;潮汕英歌舞,百姓随鼓点呐喊助威;彝族抬菜舞,宴席宾客与舞者共踏节拍。这样沉浸参与的民俗,堪称节日的“最强气氛组”,给人们提供了积极向上的“情绪价值”。

三

我们乐见传统舞蹈的走红,但也要看到,不少走红是源于“野生自发”的力量,不少传承面临“形式化”的问题。

比如,当一些舞蹈脱离原生语境成为旅游景区文化展演,符号化的模仿、同质化的表演,使得非遗文化缺少原真性与完整性,少了点“灵魂”。又如,许多传统舞蹈仍面临“传人断层”危机,一些技艺依赖口传心授,一位老艺人的离世便可能导致特定动作失传……

如何让这样踩着高跷、擎着鱼灯的“活态史诗”,走入更多人的眼眸?

既要精进基本功,也要琢磨“创新功”,让“老树”发“新芽”。

“道在日新,艺亦须日新,新者生机也”。面对观众不断变化的审美情趣、不断提升的文化需求,传统舞蹈在精进“老手艺”的同时,要不断开发“新亮点”。

无论是崂山沟崖高跷的“叠三层”特技,还是胶州秧歌中的“扭断腰”,这样的招牌范式不能丢的同时,也要谋求创新。早在二三十年前,汕头后溪英歌队就把武术、舞蹈要素融入动作,成功打造出“飒爽标签”,让观众直呼“过瘾”。在河南许昌霍庄村,舞龙手艺人看准灯会夜间表演的需求,开发了龙身、龙尾、龙珠都会亮的“夜光舞龙”,精彩的演出聚起旺盛的人气,每逢节日更是处于“爆单”状态。

既要注重“手把手”传承,也要“广撒网”传播,让“小众”变“大众”。

在传承上,一方面,传统舞蹈需要从“师徒单线传承”转向“社群共创共享”,比如走进校园、走向社区,融入现代生活场景。另一方面,要善于运用数字技术,比如利用动作捕捉技术保存老艺人舞姿,建立三维数据“活态档案”,应用于VR舞蹈教学系统和体验系统。

在传播上,不妨乘短视频的“东风”,赶文创产品的“热浪”,借China Travel的“热潮”……借助互联网,让各地传统舞蹈打破空间限制,从一隅走向全国,甚至实现“出海”。

“歌以叙志,舞以宣情。”我们期待,非遗里的传统舞蹈,不仅能时时拨动历史的琴弦,更能以生动的姿态,浸润现实生活,奏出时代旋律。

(转自青岛宣传)